新しいパソコンを組む時、あるいは愛機のアップグレードを考える時、CPUやグラフィックボードに目が行きがちだが、実は「メモリ」もPC全体のパフォーマンスを左右する非常に重要なパーツだ。そして今、そのメモリ選びにおいて、大きな転換期を迎えている。長らく主流だった「DDR4」から、次世代規格である「DDR5」への移行が進んでいるのだ。しかし、新しい規格が登場したからといって、すぐに飛びつくのが正解とは限らない。今回は、DDR4とDDR5の具体的な違い、特に性能面での進化を詳細に解説し、あなたのPC環境や使い方にとって、どちらが最適な選択なのか、その判断材料を提供しよう。

- 1. メモリ(RAM)の基本:PCの“作業効率”を決める重要パーツ

- 2. DDR4 vs DDR5:性能仕様を徹底的に掘り下げる

- 3. 実環境でのパフォーマンス差は? ベンチマークと体感の違い

- 4. 究極の選択:DDR4とDDR5、どちらを選ぶべきか?

- 5. まとめ:DDR5は未来標準、DDR4も依然強力! ニーズに合わせた最適なメモリ選びを

1. メモリ(RAM)の基本:PCの“作業効率”を決める重要パーツ

まず、メモリ(RAM: Random Access Memory)の役割をおさらいしておこう。メモリは、CPUが処理を行うために必要なプログラムやデータを一時的に置いておく場所だ。よく「作業机」に例えられる。作業机が広い(メモリ容量が大きい)ほど、たくさんの資料や道具(データやプログラム)を広げて効率的に作業できる。メモリが不足すると、いちいち本棚(ストレージ)に必要なものを取りに行く手間が増え、作業効率が落ちてしまう。これが、メモリ容量がPCの快適さに直結する理由だ。

1-1. DDR規格の進化:世代交代で何が変わるのか?

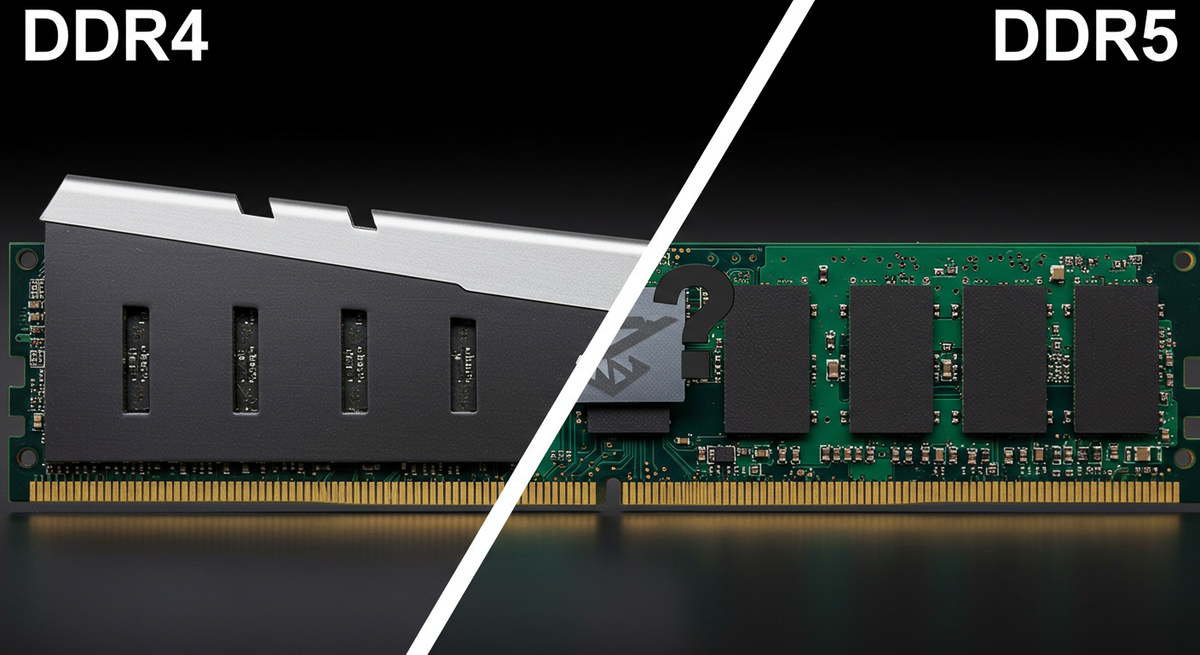

DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory)は、そのメモリの規格の一種で、PC用メモリの主流となっている。DDR2、DDR3、DDR4、そして最新のDDR5へと世代を重ねるごとに、主にデータ転送速度が向上し、動作電圧が低下(省電力化)してきた。DDR4からDDR5への世代交代は、単なる速度向上だけでなく、アーキテクチャにも変更が加えられており、より大きなパフォーマンス向上が期待されているのだ。

2. DDR4 vs DDR5:性能仕様を徹底的に掘り下げる

では、具体的にDDR4とDDR5で何が違うのか、技術的な側面から比較していこう。

2-1. データ転送速度(帯域幅):理論値最大2倍! 実効性能への影響は?

最も注目されるのがデータ転送速度だ。メモリクロック(動作周波数)とデータ転送レート(MT/s: Mega Transfers per second)で示されるこの速度が、DDR5では大幅に向上している。

- DDR4: 標準的な動作クロックは2133MHz~3200MHz程度 (JEDEC準拠)。データ転送レートは1600MT/s~3200MT/s。オーバークロックメモリでは4000MT/sを超える製品もある。

- DDR5: 標準的な動作クロックは4800MHzからスタートし、現在では6000MHz以上の製品も一般的。データ転送レートは4800MT/s~8400MT/s以上を目指している。

理論上、DDR5はDDR4の最大2倍以上の帯域幅を持つことになる。これは、CPUがメモリからデータを読み書きする速度が格段に上がることを意味し、特に大量のデータを扱う処理において、ボトルネック解消に繋がる可能性がある。

2-2. 動作電圧:省電力化の恩恵と発熱への影響

- DDR4: 1.2V

- DDR5: 1.1V

動作電圧の低下は、消費電力の削減に直結する。特に、多数のメモリモジュールを搭載するサーバーや、バッテリー駆動時間が重要なノートPCにとっては大きなメリットだ。デスクトップPCにおいても、わずかではあるが省電力化と、それに伴う発熱の低減に貢献する。

2-3. チャンネルアーキテクチャ:DDR5の「デュアルサブチャンネル」構造とは?

従来のDDR4では、CPUとメモリモジュール間のデータバス幅は64bitだった。デュアルチャンネル構成にするには、同じ仕様のメモリモジュールを2枚(または4枚)挿す必要があった。

一方、DDR5では、1枚のメモリモジュール内部に独立した32bit幅のサブチャンネルを2つ持つ構造になった(合計64bit)。これにより、DDR5メモリを1枚挿しただけでも、内部的には2つのチャンネルが動作し、メモリアクセスの効率が向上する。これにより、特にシングルチャンネル構成時の性能低下を緩和し、実効的なメモリ帯域幅の向上に貢献している。

2-4. バースト長:データアクセスの効率化、その仕組み

- DDR4: バースト長は8 (BL8)

- DDR5: バースト長は16 (BL16)

バースト長とは、CPUがメモリに一度アクセスした際に、連続して読み書きできるデータの量を示す値だ。DDR5ではバースト長が2倍になった。DDR5のサブチャンネルは32bit幅なので、BL16により、1回のアクセスで64バイト(32bit x 2 x 8 = 512bit = 64Byte)のデータを転送できる。これはDDR4の64bitチャンネル x BL8 = 64Byteと同じデータ量だが、内部のチャンネル構造と組み合わせることで、より効率的なデータアクセスを実現し、CPUコアのキャッシュライン(通常64Byte)へのデータ供給を最適化する狙いがある。

2-5. メモリ容量(密度):大容量化への道を開くDDR5

- DDR4: チップあたり最大16Gbit

- DDR5: チップあたり最大64Gbit以上

DDR5は、メモリチップ(DRAMダイ)あたりの記憶容量もDDR4より大きく設計できる。これにより、同じモジュールサイズでも、より大容量のメモリモジュールを製造することが可能になる。将来的には、1枚で128GBといった超大容量メモリモジュールも現実的になり、大量のメモリを必要とするプロフェッショナル用途やサーバー分野での活躍が期待される。

2-6. オンダイECC(ODECC):データ信頼性向上、ただし限定的?

DDR5メモリチップには、チップ内部で発生したビットエラーを検出・訂正する「オンダイECC(On-Die Error Correction Code)」機能が標準で搭載された。これにより、メモリセル自体の信頼性が向上し、大規模なプロセス微細化に伴うエラー発生率の上昇に対応している。

ただし、注意点として、このODECCはチップ内部のエラーのみを対象としており、メモリモジュールとCPU間のデータ転送中のエラーは訂正できない。そのため、サーバーなどで求められる完全なデータ保護を提供する従来のECCメモリ(Registered ECCなど)とは異なるものだ。とはいえ、一般的なPC利用における安定性向上には貢献する。

2-7. 電源管理(PMIC):モジュール搭載のメリットとコスト

DDR5メモリモジュールには、PMIC(Power Management Integrated Circuit)と呼ばれる電源管理ICが搭載されている。DDR4ではマザーボード側でメモリ電圧を管理していたが、DDR5では各モジュールが自身の電圧をより細かく制御できるようになった。これにより、電圧変換の効率が向上し、電源供給の安定性が増すというメリットがある。一方で、モジュール自体にPMICを搭載するため、製造コストが若干上昇する要因にもなっている。

2-8. レイテンシ(CAS Latency):速度向上とのトレードオフ? 実性能への影響

メモリの性能指標として、CAS Latency(CL値)も重要だ。これは、CPUがメモリにデータアクセスを要求してから、実際にデータが返ってくるまでの遅延時間をクロックサイクル数で示したものだ。

一般的に、動作クロックが高速になるほど、CL値(クロックサイクル数)は大きくなる傾向がある。DDR5はDDR4よりも動作クロックが高いため、CL値も大きくなることが多い(例:DDR4-3200 CL16 vs DDR5-6000 CL36)。

ただし、重要なのは絶対的な遅延時間(ナノ秒単位)だ。絶対遅延時間は「CL値 ÷ (動作クロック ÷ 2) × 1000」で計算できる。計算してみると、高速なDDR5でも、DDR4と比べて絶対遅延時間が劇的に短縮されているわけではなく、同等か若干長くなるケースもある。

しかし、メモリ性能はレイテンシだけでなく、データ転送速度(帯域幅)との組み合わせで決まる。DDR5は帯域幅が大幅に向上しているため、レイテンシが多少長くても、トータルでのデータ処理能力はDDR4を上回ることが多い。

3. 実環境でのパフォーマンス差は? ベンチマークと体感の違い

3-1. ベンチマークが示す性能差:どんなアプリで効果が大きいか?

各種ベンチマークソフトの結果を見ると、DDR5はDDR4に対して明確な性能向上を示すことが多い。特に、以下のようなメモリ帯域幅がボトルネックになりやすいアプリケーションでは、その効果が顕著だ。

- 動画編集・エンコーディング: 大容量の動画データを扱うため、メモリ帯域幅が重要。

- 3Dレンダリング: 大量のテクスチャやジオメトリデータをメモリに展開するため、高速アクセスが有利。

- ファイル圧縮・解凍: 大容量ファイルの処理にはメモリ帯域幅が影響する。

- 科学技術計算・シミュレーション: 大規模なデータセットを扱うため、メモリ性能が重要。

- 一部の最新ゲーム: 特に高解像度・高フレームレート設定や、オープンワールドゲームなど、大量のデータをストリーミングするゲーム。

3-2. 一般的な用途での体感差:本当に速さを感じられるのか?

一方で、Webブラウジング、メール、オフィスソフトでの文書作成、SNSの利用といった一般的なPC作業においては、DDR4とDDR5の性能差を体感することは難しいかもしれない。これらのタスクでは、CPUのシングルコア性能やストレージ(SSD)の速度の方が、体感速度に与える影響が大きい場合が多い。

また、多くのPCゲームにおいても、グラフィックボード(GPU)の性能が最も重要であり、メモリ規格の違いによるフレームレートへの影響は限定的というケースも少なくない。

3-3. CPU内蔵グラフィックス(iGPU)への影響:メモリ帯域が鍵

CPUに内蔵されたグラフィックス機能(iGPU)を利用する場合、メインメモリの一部をビデオメモリ(VRAM)として共有する。このため、メインメモリの帯域幅がiGPUの性能に直接影響を与える。DDR5の高速なメモリ帯域幅は、iGPUの性能を大きく引き上げる可能性があり、別途グラフィックボードを搭載しない構成では特にメリットが大きい。

4. 究極の選択:DDR4とDDR5、どちらを選ぶべきか?

これまでの情報を踏まえ、あなたがどちらのメモリを選ぶべきか、具体的な判断基準を見ていこう。

4-1. 【最重要】対応プラットフォームの確認:CPUとマザーボードの互換性

何よりもまず確認すべきは、あなたが使用する(あるいは購入予定の)CPUとマザーボードが、DDR4とDDR5のどちらに対応しているかだ。

- Intel: 第12世代Coreプロセッサー(Alder Lake)以降は、マザーボードによってDDR4対応とDDR5対応が分かれている。

- AMD: Ryzen 7000シリーズ以降(AM5プラットフォーム)は、基本的にDDR5専用となっている。

DDR4とDDR5のメモリモジュールは、物理的な形状(切り欠きの位置)が異なるため、互換性はない。間違った規格のメモリを購入しても、マザーボードに取り付けることすらできないので、絶対に事前に確認しよう。

4-2. 用途別徹底ガイド:ゲーミング、クリエイティブ、普段使い

- ハイエンドゲーマー/プロフェッショナルクリエイター: 最新の高性能CPU/GPUと組み合わせる場合、メモリがボトルネックになるのを避けたいならDDR5が推奨される。特に、高リフレッシュレート(144Hz以上)でのゲーミング、4K/8K動画編集、大規模な3Dモデリングやレンダリング、CAD作業などでは、DDR5の恩恵を受けやすい。将来的なソフトウェアの要求スペック向上を見据える意味でも有利。

- ミドルレンジゲーマー/一般的なクリエイティブ作業: フルHD~WQHD解像度でのゲーミングや、写真編集、比較的軽度な動画編集がメインであれば、DDR4プラットフォームでも十分な性能を発揮できる場合が多い。コストパフォーマンスを重視するなら、高性能なDDR4メモリを選択するのも賢い選択肢だ。

- 普段使い/オフィスワーク/ライトユース: Webブラウジング、動画視聴、文書作成などが主な用途であれば、DDR4で全く問題ない。DDR5による体感性能の向上は限定的であり、コストメリットを考えるとDDR4が圧倒的に有利だ。

4-3. 予算とのバランス:DDR5環境のトータルコストを考える

DDR5メモリ自体の価格は、登場当初に比べてかなりこなれてきた。しかし、依然として同容量・同程度のクロックのDDR4メモリと比較すると高価な傾向にある。

さらに重要なのは、DDR5メモリを利用するには、対応するマザーボードとCPUが必要になる点だ。特にマザーボードは、DDR5対応モデルの方がDDR4対応モデルよりも高価な場合が多い。メモリ単体の価格だけでなく、プラットフォーム全体のコストで比較検討する必要がある。予算が限られている場合は、DDR4プラットフォームを選択し、浮いた予算をCPUやGPU、SSDなどに回した方が、トータルでのパフォーマンス向上に繋がる可能性もある。

4-4. 将来性という視点:長期利用を見据えた選択

PCの構成を一度組んだら、数年間は使い続けたいと考えているなら、将来性は重要な要素だ。DDR5が今後のメモリ規格の主流になることは確実であり、将来的にはDDR5の性能を前提としたソフトウェアやゲームが登場する可能性が高い。長期的な視点で見れば、DDR5プラットフォームを選択しておく方が、将来的なアップグレードの必要性を減らせるかもしれない。

ただし、技術の進歩は早く、数年後にはさらに高性能なDDR5メモリや、次の規格が登場している可能性もある。現時点で無理に最高スペックを追うよりも、数年後に再度アップグレードを検討するという考え方もあるだろう。

4-5. 既存環境からのアップグレード:買い替えのハードルとメリット

現在DDR4環境のPCを使用していて、メモリのアップグレードを検討している場合、単純にDDR5メモリに交換することはできない。前述の通り、DDR5を利用するには対応するマザーボードとCPUへの交換が必須となる。これは、メモリ増設というよりは、PCの主要パーツを大幅に入れ替える「プラットフォームの刷新」に近い。

そのため、既存のDDR4環境で性能に不満がないのであれば、無理にDDR5へ移行する必要性は低い。もし性能不足を感じているなら、まずは現在使用しているDDR4メモリの容量を増やす、より高速なDDR4メモリに交換するといった選択肢も検討すべきだ。DDR5への移行は、CPUやマザーボードも含めた大幅なアップグレードを行うタイミングで検討するのが現実的だろう。

5. まとめ:DDR5は未来標準、DDR4も依然強力! ニーズに合わせた最適なメモリ選びを

DDR4とDDR5、二つのメモリ規格は、それぞれにメリットとデメリット、そして適した用途がある。

- DDR5: 最新技術による高いデータ転送速度、将来性、大容量化への期待。ハイエンドユーザーや長期利用を見据えるユーザーにおすすめ。ただし、対応プラットフォームが必要で、コストは高め。

- DDR4: 十分な性能、豊富な製品ラインナップ、優れたコストパフォーマンス。一般的な用途からミドルレンジのゲーミング/クリエイティブまで幅広く対応。予算を抑えたいユーザーや、既存環境のアップグレードを検討しているユーザーに依然として有力な選択肢。

重要なのは、最新規格であるDDR5が常に最良の選択とは限らない、ということだ。自分のPCの使い方、予算、そして最も重視するポイント(性能、価格、将来性など)を総合的に判断し、後悔のないメモリ選びをしてほしい。技術の進化は日進月歩、価格も常に変動している。最新情報をチェックしながら、自分にとってベストな選択を見つけ出そう!